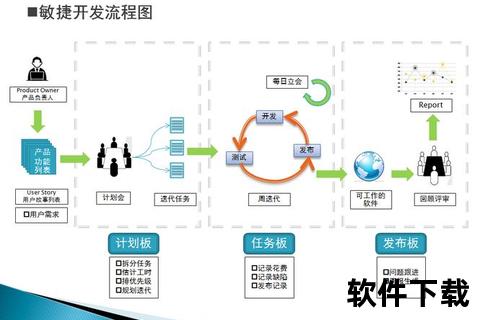

当传统软件开发还在为长达数月的需求文档争论不休时,某互联网公司仅用72小时就完成了一个千万级用户量应用的紧急功能上线。这种速度差异背后,是敏捷开发模式引发的行业地震:它究竟是昙花一现的流行概念,还是真正重构了软件生产的底层逻辑?在数字化转型浪潮中,企业如何通过敏捷实践实现“快鱼吃慢鱼”的进化?

美国空军凯塞尔航线软件工厂的案例彻底打破了这种认知。这个服务于国防系统的庞大机构,通过引入敏捷开发和DevSecOps工具链,将作战软件的交付周期从18个月压缩至4周,在2024年某次紧急军事任务中,仅用3天就完成卫星通信系统的紧急补丁部署。这种工业化敏捷模式证明,标准化流程与灵活响应可以兼得。

在民用领域,某电商平台采用模块化架构重构核心系统,将原本需要半年开发周期的促销系统拆解为可复用组件,实现新营销活动的“即插即用”。2025年“双十一”期间,他们仅用48小时就推出AR虚拟试衣功能,带动转化率提升37%。这印证了敏捷开发通过架构创新突破规模瓶颈的可行性。

某金融科技公司的实践给出了否定答案。他们构建的智能质量中台,将自动化测试覆盖率从35%提升至92%,结合特征开关(Feature Flags)技术,在保证主干代码稳定的前提下,实现功能模块的灰度发布。2024年信用卡风控系统升级时,通过渐进式交付策略,将潜在风险控制在0.03%以下,同时保持每周3次的迭代频率。

更值得关注的是制造业的数字化转型案例。某汽车零部件厂商将生产设备的预测性维护系统改造为敏捷架构,通过容器化部署和A/B测试,在不停机状态下完成算法模型的持续优化。2025年第三季度数据显示,设备故障响应时间缩短58%,良品率提升2.3个百分点。

某互联网公司的“心情曲线回顾会”创新实践给出了生动答案。团队通过可视化情绪波动图谱,发现某次迭代中的集体焦虑峰值源于紧急需求插入机制缺失。通过与产品团队建立“需求缓冲池”机制,不仅将突发需求处理效率提升40%,更将工程师的代码提交质量提高了28%。这种人性化敏捷证明,流程优化与人才价值释放可以形成正向循环。

在开源社区,Apache基金会2025年的数据显示,采用敏捷协作模式的项目的平均issue解决速度比传统模式快3.2倍。特别值得注意的是,贡献者留存率提高65%,证明科学的敏捷机制能有效激发技术创造力。

要实现高效赋能未来:敏捷软件开发的颠覆性创新实践,企业需要构建三维支撑体系:

当某医疗AI企业用敏捷模式将新冠变异株预测模型的迭代周期缩短至72小时,他们不仅验证了高效赋能未来:敏捷软件开发的颠覆性创新实践的有效性,更揭示了一个真理——在数字化生存时代,敏捷能力已从技术方法论升维为组织的核心生存技能。这场静悄悄的效率革命,正在重新定义软件与世界的连接方式。