当传统建造遇上数字革命:国产BIM能否改写行业规则?

在深圳某超高层建筑工地,项目经理李工正对着图纸和模型反复比对——这已是本月第三次因管线碰撞导致的返工。这样的场景在中国建筑行业屡见不鲜,折射出传统建造方式面临的深层困境:信息割裂、效率低下、资源浪费。当全球建筑业数字化转型浪潮来袭,一个争议性问题浮出水面:国产BIM软件能否突破技术壁垒,真正驱动中国建造迈入智能时代?

一、自主引擎突围:国产BIM如何突破技术封锁?

2024年投入使用的广联达华南总部基地,犹如一柄利剑刺破行业迷雾。这个采用完全自主BIM平台的项目,实现了从设计到运维的全链条数字化。在结构复杂的装配式混凝土框架中,工程师通过数维设计产品集完成正向BIM设计,将施工图深化效率提升40%。更值得关注的是,项目通过200余个智能硬件实现数模联动,塔吊吊装耗时预测误差控制在5%以内,这正是广联达自主图形引擎与AI算法深度融合的成果。

对比国际主流软件Revit,广联达数维设计在墙体参数化建模方面展现出独特优势。其帮助文档显示,软件内置28种中国标准墙体类型,支持智能识别构造柱位置,相较国外软件更贴合本土设计规范。这种深度适配性,让合肥工业大学设计院在儿童医院应急楼项目中,将机电碰撞问题解决率提升至97%。

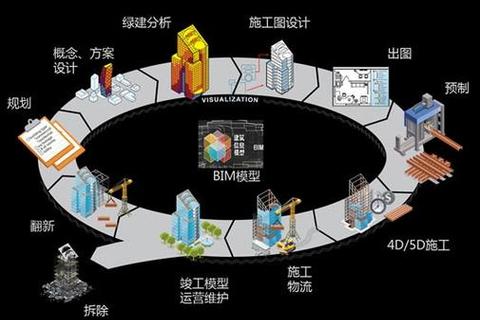

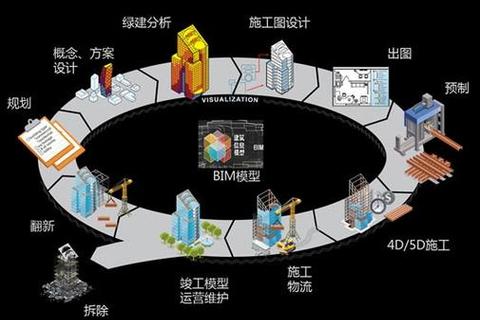

二、全周期穿透:数字孪生怎样重构建造逻辑?

南通政务中心停车综合楼的实践,揭示了BIM技术从单点应用到系统集成的跨越。该项目通过Revit与Cartier双平台协同,在预制率达53.3%的情况下,实现构件安装零误差。施工阶段运用数字孪生技术,将8层会议室的空调气流组织模拟精度提升至毫米级,最终使建筑节能指标超出国家标准15%。这印证了IDC报告的观点:广联达数字施工解决方案已实现设计数据90%复用率,显著高于行业平均水平。

更革命性的变革发生在运维阶段。广州白云区的广联达智慧基地,将建筑运维策略预植入BIM模型,使空调系统能根据实时人流数据自动调节运行模式。运营首年即降低能耗费用23%,证明"数字建筑"理念已从概念走向实践。

三、生态共建:产业协同能否孵化新质生产力?

2022年国际BIM峰会上,广联达BIMMAKE的横空出世,标志着国产软件开始构建完整工具链。该软件独创的"GTJ模型一键转换"功能,让施工企业钢筋深化效率提升3倍,直接帮助中建某局在商业综合体项目中减少钢筋损耗7.2%。这种生态化发展模式,正推动中国BIM软件市场规模以11.3%年复合增长率扩张,预计2025年将突破82.8亿美元。

市场格局的演变更具启示意义。QYResearch数据显示,广联达在全球BIM软件市场的份额从2019年的1.8%跃升至2024年的5.3%,其施工深化解决方案已被应用于37个国家的基建项目。这种跨越式发展,源于其打造的"平台+生态"战略——通过开放API接口,已接入126家上下游企业的数据系统。

站在2025年的门槛回望,"智创未来:广联达BIM软件革新性驱动高效建造新纪元"的图景愈发清晰。对于建筑企业而言,应当把握三个转型关键:首选具备自主知识产权的BIM平台,优先选择支持国标清单的软件模块,建立贯穿全生命周期的数字资产管理体系。正如广联达华南基地项目所证明的,当数字基因深度植入建造流程,每个螺栓的位置误差、每立方混凝土的碳排放,都将成为可计算、可优化的数字变量——这或许就是中国建造走向智能时代的通关密码。智创未来:广联达BIM软件革新性驱动高效建造新纪元的实践启示我们,真正的产业革命,始于对每个建筑粒子的数字化觉醒。