在人类探索宇宙的征程中,月球始终是迈向深空的第一站。中国探月工程自2004年启动以来,以“绕、落、回”三步走战略为核心,突破多项技术壁垒,成为全球航天领域的焦点。本文将从关键技术、任务策略、资源利用等角度解析探月工程的“通关秘籍”,并展望未来星际探索的蓝图。

探月工程的“硬核玩法”体现在对月球背面南极-艾特肯盆地的征服。2024年,嫦娥六号通过月球逆行轨道设计与控制技术,首次实现探测器在月背复杂地形的精准着陆。这项技术通过动态调整轨道倾角,使探测器以逆向绕月方式进入预定区域,解决了传统轨道无法覆盖月背的难题。

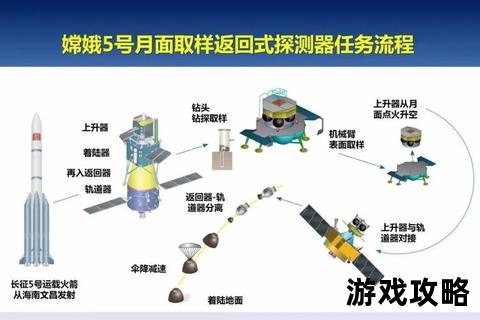

月背智能采样技术则如同“自动寻路系统”,探测器利用激光雷达与视觉导航,在极低光照条件下识别月壤特征,完成1935.3克样品的自主采集。而月背起飞上升技术则采用多级推力引擎,突破月面起飞无导航参照的困境,确保返回舱顺利进入环月轨道。这三项技术构成探月工程的“黄金三角”,为后续任务奠定基础。

中国探月工程采用“主线任务+支线副本”的推进模式:

1. 主线任务:以“绕、落、回”为框架,嫦娥系列探测器逐步解锁月球全地图。例如,嫦娥首次点亮月背区域,嫦娥五号完成正面采样,而嫦娥六号则开启月背“隐藏关卡”。

2. 支线副本:搭载国际合作载荷,如欧空局的负离子分析仪、法国的氦气探测仪,通过数据共享提升任务收益。

任务规划中特别注重“资源分配优化”。例如,鹊桥二号中继星作为“通信枢纽”,为嫦娥六号至八号提供连续信号覆盖,避免月背通信中断导致的“掉线风险”。

月球资源的开发是探月工程的“终极装备系统”。嫦娥六号采集的样品中发现了新型苏长岩,证实月球早期存在大规模岩浆活动,并锁定南极-艾特肯盆地形成于42.5亿年前,为研究太阳系演化提供关键坐标。

氦-3核聚变燃料的探测成为重点。月球储量预估达500万吨,每100吨即可满足全球一年电力需求。嫦娥七号将搭载水分子分析仪,在永久阴影区寻找水冰,为建立月球基地提供水源和氧气。

中国探月工程采用“开放世界”模式,吸引10余个国家参与国际月球科研站建设。例如:

这种“合作与竞争并存”的格局,推动全球探月技术迭代。例如,中国可重复使用火箭技术使单次发射成本降低30%,为高频次任务提供支撑。

国际科学界对探月工程普遍呈现“两极评价”:

公众层面,航天科普内容在社交平台单月播放量超25亿次,月球基地、火星采样等话题激发全民探索热情。

2030年前,中国将实施两大“史诗级任务”:

1. 载人登月:新一代载人飞船“梦舟”与着陆器“揽月”已完成命名,计划采用核动力推进技术,解决长期驻月能源问题。

2. 月球科研站:2035年前建成基本型,配备3D打印月壤建造模块、太阳能阵列和月面互联网,实现能源自给与数据互联。

深空探测方面,天问三号火星采样返回任务将于2028年启动,而木星探测器“寻木”已进入工程研制阶段,拟采用氙离子推进器突破超远距离航行瓶颈。

探月工程如同一场精密编排的“星际交响乐”,既有技术突破的激昂旋律,也有国际合作的和声共鸣。从月背采样到载人登陆,从资源开发到深空远征,中国正以“每一步都算数”的战略定力,为人类宇宙探索谱写新篇章。正如网友所言:“每一次火箭升空,都是对未知边疆的诗意抵达。”