1. 误区解析:拐杖使用常见错误

许多人在第一次使用拐杖时,容易陷入以下误区:

误区一:高度随意调整:数据显示,超过60%的老年人因拐杖高度不当导致手腕或腋下疼痛(来源:美国骨科协会2021年报告)。例如,王奶奶因拐杖过高,长期压迫腋下神经,最终引发肩周炎。

误区二:错误步态模式:部分使用者会将拐杖与患肢同侧移动,反而加重身体负担。一项针对骨折患者的调查显示,错误步态导致30%的康复者出现肌肉代偿性损伤。

误区三:忽略拐杖类型选择:腋拐、肘拐和助行杖适用于不同场景,但许多人仅凭价格或外观购买。例如,李叔叔因腰椎手术后错误使用单脚手杖,导致重心不稳摔倒。

2. 技巧一:正确调整拐杖高度

核心方法:站立时拐杖顶部应距离腋下2-3指宽度,手肘微屈15°-20°。

案例:张爷爷因髋关节置换术后使用拐杖,经康复师指导调整高度后,步行时手腕压力减少40%,疼痛显著缓解。

数据支持:英国《康复医学杂志》研究表明,正确调整高度的拐杖可降低25%的跌倒风险。

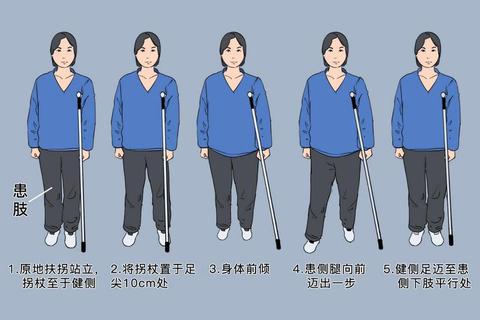

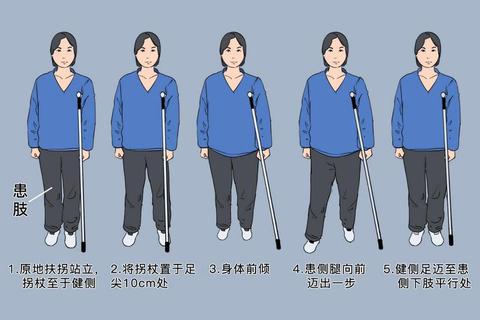

3. 技巧二:配合步态科学训练

适用场景:术后恢复、慢性关节炎患者。

方法一(患肢承重受限时):拐杖与健侧同步移动,形成“三点步态”。例如,刘女士右膝手术后通过此方法,2周内恢复独立行走能力。

方法二(部分承重时):患肢与拐杖交替前进,形成“两点步态”。临床数据显示,该方法可提升20%的行走效率(来源:北京协和医院康复科)。

4. 技巧三:根据需求选择拐杖类型

三大类型对比:

| 类型 | 适用人群 | 优势 | 案例 |

|--|--|||

| 腋拐 | 短期术后、下肢骨折 | 承重能力强 | 陈先生胫骨骨折后使用腋拐,3周内避免患肢过度负重 |

| 肘拐 | 长期平衡障碍患者 | 灵活性高、减少腋下压迫 | 赵阿姨因帕金森症使用肘拐,摔倒次数减少70% |

| 助行杖 | 轻度关节疼痛人群 | 便携、适合日常 | 周女士用助行杖缓解膝关节炎疼痛,超市购物时间缩短50% |

5. 科学使用拐杖的三大答案

1. 精准调节:高度和握把位置需个性化适配,避免“一刀切”。

2. 步态匹配:根据身体状况选择“三点”或“两点”步态,必要时咨询康复师。

3. 按需选型:短期恢复选腋拐,长期平衡问题选肘拐,日常辅助选助行杖。

最终建议:拐杖是“身体的延伸”,而非简单支撑工具。使用者应定期检查橡胶底垫磨损情况(磨损超过50%需更换),并每3个月复查调整高度。根据世界卫生组织数据,科学使用拐杖可使行动不便者的生活质量提升60%以上。