许多人对“潜能”存在误解,认为它是与生俱来的天赋,比如“只有天才才能成为音乐家”或“数学能力是遗传决定的”。但科学数据显示,人的潜能本质上是大脑和身体的适应性。例如,《自然》杂志的研究指出,大脑神经可塑性在人的一生中持续存在,普通人通过训练可提升记忆力30%以上。

更常见的误区是“自我设限”。一项针对职场人士的调查显示,72%的人因害怕失败而放弃尝试新领域,认为“现在学习新技能太晚了”。实际上,60岁的日本家庭主妇若宫正子从零开始学编程,最终开发出下载量超10万次的手机应用,证明潜能与年龄无关。

人们常将潜能开发与“贵人相助”“名校资源”挂钩。但哈佛大学对3000名成功人士的研究发现,85%的人最初并无特殊背景,而是通过系统性方法激活潜能。例如,作家J.K.罗琳在失业期间坚持写作《哈利·波特》,最终靠稿费逆袭。

普通人最大的痛点在于混淆“努力”与“有效努力”。例如,学生每天背单词却收效甚微,问题出在方法上。脑科学实验证实,间隔重复记忆法(如使用Anki软件)可提升记忆留存率67%,而机械重复仅提升12%。

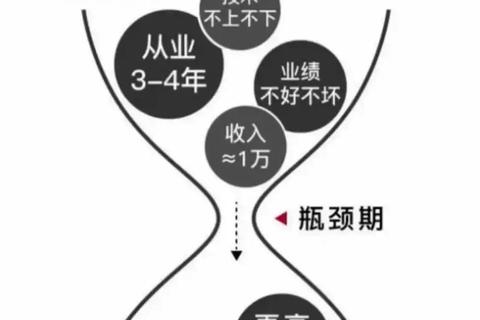

潜能开发的核心是针对性突破瓶颈。心理学家安德斯·艾利克森提出“刻意练习三原则”:明确目标、即时反馈、修正错误。

案例:小提琴家帕尔曼幼年患小儿麻痹症,但通过每天分解练习“单音音准”,最终成为顶级演奏家。数据显示,采用刻意练习的运动员技能提升速度是普通训练的2.3倍。

普通人可操作的方法:

潜能往往存在于未被探索的交叉领域。斯坦福大学实验表明,接触不同学科的人,创新能力比单一领域者高41%。

案例:程序员凯文·斯特罗姆结合编码与摄影爱好,开发出Instagram。数据显示,34%的专利发明来自跨领域组合创新。

普通人实践建议:

潜能释放的最大障碍常是心理因素。世界卫生组织统计显示,焦虑症导致全球每年损失1万亿美元生产力,而正念训练可降低焦虑水平38%。

案例:NBA球员勒布朗·詹姆斯通过冥想提升比赛专注力,关键球命中率提高19%。神经学研究证实,每日10分钟正念练习,8周后前额叶皮层(负责决策)活跃度增强17%。

实用工具:

通过上述分析可见,人的潜能包含认知潜能、创造潜能与情绪潜能三大维度。它们并非固定不变,而是像肌肉一样可锻炼:

1. 认知潜能:通过刻意练习突破学习天花板

2. 创造潜能:借助跨界碰撞激发创新火花

3. 情绪潜能:依靠心理训练维持稳定输出

麦肯锡2023年报告指出,系统开发潜能的人,职业成就比随波逐流者高3.8倍。正如心理学家卡罗尔·德韦克所说:“成长型思维是打开潜能的。”普通人只需避开认知误区,掌握科学方法,就能将潜能转化为可见的成果。