在探索幼儿教育的趣味性与互动性时,精心设计的游戏方案不仅能激发孩子的创造力,还能培养其社交与认知能力。以下将从资源获取、玩法设计到安全保障,为新手玩家(教育者及家长)提供一份全面的幼儿园游戏实践指南。

一、游戏资源获取与版本选择

1. 资源下载渠道

幼儿园趣味游戏方案可通过教育类平台(如幼教网站、应用商店)或专业机构官网获取。例如,洪江区幼儿园曾公开优秀案例《竹筒乐》,其完整教案可通过地方教育部门网站下载。抖音、微信等社交平台也有教师分享自制游戏视频与图文教程。

2. 版本适配建议

根据幼儿年龄与教学目标选择游戏版本:

小班(3-4岁):侧重感官体验与简单规则,如《蒙眼摸宝贝》《贴五官》等需家长协助的游戏。

中班(4-5岁):增加合作与挑战性,例如《捞小鱼》要求1分钟内钓3-4条鱼。

大班(5-6岁):融入策略与创造力,如《竹筒叠叠乐》需按卡片提示排列组合。

二、游戏特色与核心玩法

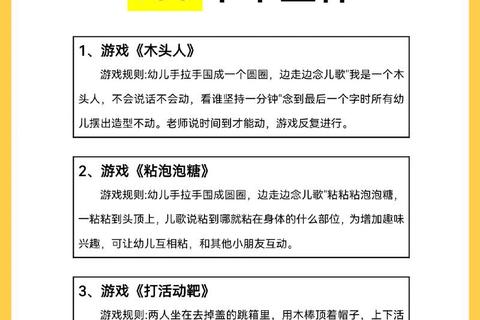

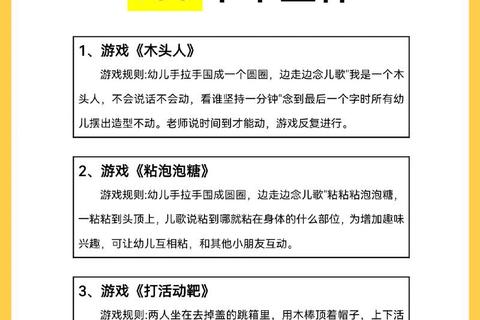

1. 集体互动设计

通过分组竞争或协作任务增强社交性:

体能类:《揪尾巴》要求4名幼儿互相追逐并保护自身“尾巴”;《抬小猪》需亲子用纸棍协作运送皮球。

益智类:《串彩珠》比拼手速与精细动作;《井字游戏》结合单词记忆与策略布局。

2. 本土文化融合

民间游戏改编案例值得借鉴:

材料创新:利用竹筒、布织布等本土材料设计《竹筒乐》,既锻炼动手能力又传递地域文化。

规则优化:传统“踩高跷”加入障碍物设置环节,提升难度与趣味性。

3. 跨领域教育价值

游戏可渗透多学科知识:

数学启蒙:《包糖果》要求数清10颗完整糖果;《填色游戏》通过颜色规律培养逻辑思维。

语言发展:《顺风耳》通过唇语猜词强化听说能力。

三、安全注意事项与管理策略

1. 设施与环境检查

定期检查攀爬架、滑梯等设施的连接处是否牢固,塑料材质需防老化开裂。

游戏场地需清理尖锐物,雨后及时处理积水,边界设置警示线。

2. 监护与应急措施

高风险游戏(如攀爬)需按1:4比例配置监护人员,并划定巡逻路线。

教师需掌握止血、包扎等急救技能,突发事件需立即启动预案。

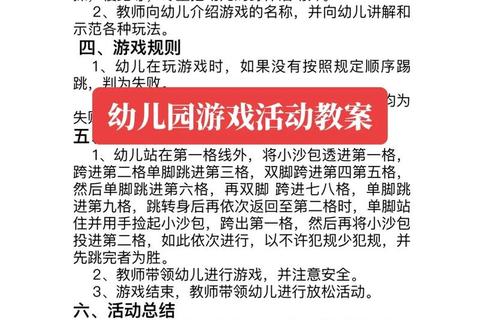

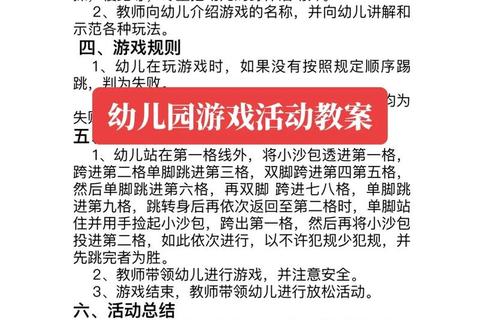

3. 规则与行为引导

提前教授安全知识,如《报纸飞飞》中禁止用手扶报纸;《踩气球》需避免剧烈碰撞。

通过情景模拟(如《安全我知道》课件)帮助幼儿理解危险行为后果。

四、用户评价与改进方向

1. 教育者反馈

正面评价:洪江区幼儿园的《竹筒乐》因“融合本土文化”获家长认可;《打保龄球》因规则简单易操作受新手教师推崇。

改进建议:部分游戏道具成本较高(如定制竹筒),可改用环保材料替代。

2. 家长与幼儿体验

亲子游戏《戴高帽》《兜兜乐》因互动性强成为家庭日热门项目。

幼儿偏好动态游戏,《勇往直前》《翻山越岭》的闯关设计更易调动积极性。

3. 未来发展趋势

科技融合:AR技术可增强《蒙眼摸宝贝》等游戏的沉浸感;智能手环监测幼儿运动数据。

传统文化挖掘:结合节日开发舞龙、投壶等民俗游戏,强化文化认同。

五、实践建议与资源推荐

1. 新手入门步骤

1. 从低难度游戏(如《贴五官》)入手,逐步增加规则复杂度。

2. 利用废旧材料(纸箱、瓶盖)自制道具,降低成本。

3. 记录游戏过程,通过案例分析法优化设计。

2. 推荐资源清单

| 类型 | 推荐游戏 | 特色 | 来源 |

|--|-|--|-|

| 体能协作 | 《抬小猪》 | 亲子协作与平衡训练 | |

| 文化传承 | 《竹筒乐》 | 本土材料与智力挑战 | |

| 语言启蒙 | 《顺风耳》 | 唇语观察与词汇积累 | |

| 安全教育 | 《安全我知道》 | 情景模拟与风险认知 | |

通过科学设计与安全管理,幼儿园游戏不仅能成为幼儿成长的“快乐实验室”,更能为教育者提供观察儿童发展的窗口。未来,随着教育理念与技术手段的迭代,游戏化学习将释放更大潜力。