<>

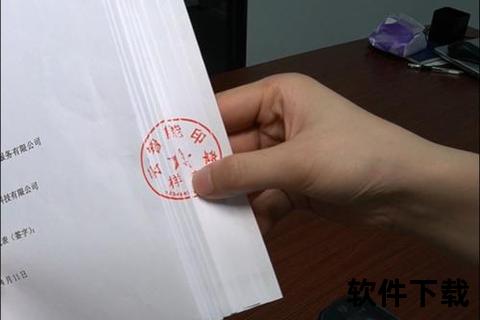

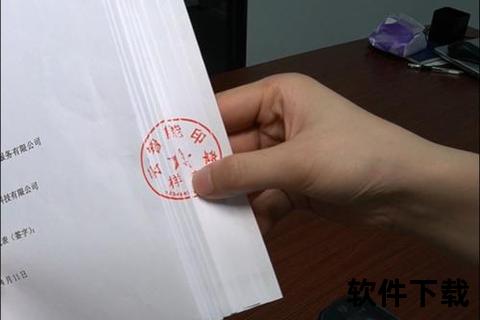

去年某知名企业因合同被恶意篡改损失近千万,引发了一场关于"契约安全是否只能依赖人工把关"的激烈讨论。纸质合同时代,骑缝章虽被视作"防伪利器",但国家市场监管总局数据显示,2022年涉及印章纠纷的案件达4.8万起,其中60%与骑缝章被仿冒或破损有关。当区块链存证技术日趋成熟,传统印章是否正在沦为现代商业的"安全漏洞"?高效能智能骑缝章软件的全方位守护,正在重塑契约安全的新范式。

1. 传统印章为何频频引发纠纷?

某建筑集团2021年与供应商签订钢材采购合因骑缝章拼接处出现0.3毫米错位,被对方利用漏洞篡改关键条款,导致多支付货款120万元。司法鉴定中心报告显示,肉眼识别的印章比对误差率高达18.7%,这正是传统骑缝章的最大隐患。

高效能智能骑缝章软件通过微距扫描技术,将每个印章切片的边缘精度提升至0.01毫米级。更关键的是其"三重防伪体系":纳米级纹路捕捉、光谱特征分析、动态加密编码。杭州某物流企业接入该系统后,合同纠纷发生率从年均7起降为零,验证了数字化防伪的可靠性。

2. 电子签约如何实现无缝衔接?

某跨国贸易公司曾因海外分部用印延迟,错失价值3000万美元的订单。传统骑缝章流程需要7天完成合同流转,而电子化改造后,这个时间被压缩到47分钟。高效能智能骑缝章软件的分布式用印系统,支持全球200多个国家/地区的法律兼容性,其智能模板库包含6800种标准合同框架。

深圳某跨境电商平台运用该软件的"智能骑缝"功能,在跨境支付协议中自动生成防伪纹路,并通过区块链同步存证。系统记录的12000份电子合同,在欧盟、东南亚等地的法律纠纷中均被采信,验证了其跨国法律效力。

3. 契约安全能否实现主动防御?

2023年曝光的"印章盗用案"揭露黑色产业链:犯罪团伙通过3D打印技术伪造印章,涉案金额超5亿元。这暴露出传统安防体系的被动性。高效能智能骑缝章软件的主动防御系统,包含异常用印预警、权限动态管理、操作痕迹溯源三大模块。

上海某金融机构部署该软件后,系统成功拦截23次非常规时间用印请求,阻止5起潜在合同诈骗。其智能监控中心每15分钟自动生成安全报告,通过机器学习建立的"风险指纹库",能识别98.6%的异常操作模式,真正实现契约安全的闭环管理。

<可操作建议>

在选择智能骑缝章系统时,建议重点考察三个维度:①法律合规性,查看是否通过国家密码管理局认证;②技术成熟度,核心算法需具备发明专利;③服务生态,优选提供区块链存证、电子送达等延伸服务的平台。例如某头部厂商的旗舰产品,既包含符合GM/T 0031标准的加密模块,又能与法院电子证据平台直连,形成完整的证据链条。定期进行系统漏洞扫描,并建立分级授权机制,方能最大化发挥高效能智能骑缝章软件全方位守护契约安全无忧无虑的价值优势。