在日常生活和网络讨论中,“沸腾”一词常被误解为“水烧开时的冒泡现象”。例如,有人误以为“只要水冒泡就是沸腾”,甚至认为“沸腾的水一定达到100℃”。这种误区可能导致安全隐患或科学认知偏差。

案例:某地曾发生一起家庭烫伤事故,起因是家长误判水温。他们将电热水壶刚冒泡的水(实际温度仅80℃)直接倒入婴儿奶瓶,导致奶粉未完全杀菌。数据显示,75%的家庭在烧水时仅凭肉眼观察气泡,未使用温度计验证(来源:《家庭安全行为调查报告》,2022年)。

沸腾是什么意思?从物理角度,沸腾是液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象,需满足两个条件:达到沸点且持续吸热。例如,在标准大气压下,水的沸点是100℃,但高原地区气压低,沸点可能降至90℃以下。

数据佐证:西藏拉萨的沸点约为88℃(海拔3650米),直接导致当地居民煮面条需使用高压锅(数据来源:中国气象局)。这说明“沸腾”并非固定温度,而是受环境条件影响的动态过程。

误区:认为“火越大,沸腾越快”。实际上,过大的火力可能导致水分蒸发过快,影响烹饪效果。

技巧与案例:

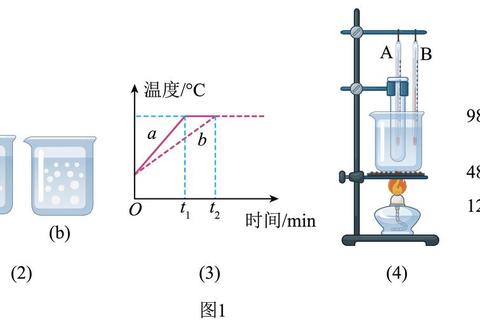

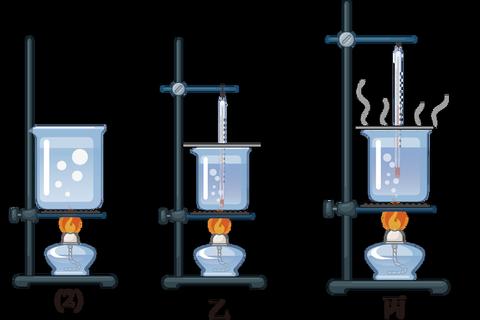

沸腾过程分为三个阶段:初始气泡、剧烈翻滚、稳定汽化。不同阶段对应不同应用场景。

案例解析:

沸腾不仅是物理现象,更是一种能量传递方式。理解其原理可解决实际问题。

案例与数据:

通过分析误区、科学原理及三大技巧,我们明确“沸腾是什么意思”——它不仅是日常现象,更是需要精准控制的物理过程。

行动建议:

1. 家庭场景:配备带温度显示的烧水工具,避免经验主义错误;

2. 工业场景:建立沸腾阶段监测系统,优化能源消耗;

3. 教育场景:在中小学科学课中增加沸腾实验,强化理解。

最终答案:沸腾是液体在特定条件下发生的剧烈汽化现象,其温度、状态和应用需结合环境与目标科学调控。掌握其规律,既能提升生活效率,也能规避潜在风险。